・作品タイトルをどうやって決めるか?

ちょっとツイッターで話が上がった。どうやって作品にタイトルを付けるか?

前田の中で面白いタイトルを付ける作家といえば森博嗣が最初に挙がる。

「すべてがFになる」

「詩的私的ジャック」

「幻惑の死と使途」

「数奇にして模型」

「有限と微小のパン」

S&Mシリーズの中で前田の好きなタイトルである。こうして列挙すると、おおよそではあるが、幾つかの特徴が見えてくる気がする。

1.組み合わさる単語間のズレに面白さがある

2.発音としての面白さがある

3.正体不明

例えば「すべてがFになる」の面白さは1と3だと思う。~になる、という言葉から物質の変化を思い浮かべるも、主語になっているのは「すべて」という抽象。「F」も抽象だろう。この「なる」と「すべて」「F」の間にあるズレが面白い。また「F」というのもタイトルからだけでは何のことか解らない。

2.の面白さはそのまんまで「詩的私的」「死と使途」という、音の繰り返しがもう面白い。「数奇にして模型」も2.の面白さがあって、音は同じで別の意味の文章が浮かびあがる。「suki ni site mokei→好きにしてもOK」。

こういう風にして自分の好きなタイトルを列挙して特徴を探していくと「どうすればタイトルが面白くなるか」をおおよそ掴めるのではないかと思う。

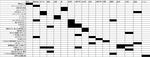

fig.1 タイトルと特徴の一覧。黒マスが特徴を持っていることを示す

ちょっとツイッターで話が上がった。どうやって作品にタイトルを付けるか?

前田の中で面白いタイトルを付ける作家といえば森博嗣が最初に挙がる。

「すべてがFになる」

「詩的私的ジャック」

「幻惑の死と使途」

「数奇にして模型」

「有限と微小のパン」

S&Mシリーズの中で前田の好きなタイトルである。こうして列挙すると、おおよそではあるが、幾つかの特徴が見えてくる気がする。

1.組み合わさる単語間のズレに面白さがある

2.発音としての面白さがある

3.正体不明

例えば「すべてがFになる」の面白さは1と3だと思う。~になる、という言葉から物質の変化を思い浮かべるも、主語になっているのは「すべて」という抽象。「F」も抽象だろう。この「なる」と「すべて」「F」の間にあるズレが面白い。また「F」というのもタイトルからだけでは何のことか解らない。

2.の面白さはそのまんまで「詩的私的」「死と使途」という、音の繰り返しがもう面白い。「数奇にして模型」も2.の面白さがあって、音は同じで別の意味の文章が浮かびあがる。「suki ni site mokei→好きにしてもOK」。

こういう風にして自分の好きなタイトルを列挙して特徴を探していくと「どうすればタイトルが面白くなるか」をおおよそ掴めるのではないかと思う。

fig.1 タイトルと特徴の一覧。黒マスが特徴を持っていることを示す

PR

・比喩と共感覚

「ぼくには数字が風景に見える/Daniel Tammet」を読んだ。共感覚を持ちサヴァン症候群である著者の自伝。原題は「Born on a Blue Day」で、ダニエルの生まれた日が水曜日であること、水曜日というのはダニエルの感覚で水色だということに由来している。

共感覚というのは、例えば数字を見ると色や形を感じる感覚だ。味を感じる人もいるだろうし、数字じゃなくて、音に色が付いている場合もあるだろう。数字や音にそういうイメージを持っているということではなく、数字や音によってそういう風に触覚や視覚が働くということである。

「ぼくには数字が~」の中で、この共感覚と文学の関連について触れている部分があった。

----引用開始----

たとえばウィリアム・シェイクスピアは隠喩をよく使うが、その多くは共感覚によるものだ。『ハムレット』でフランシスコという人物に「苦い寒さだ」と言わせているが、これは味覚と皮膚感覚が組合わさっている。『テンペスト』では、感覚の隠喩のみならず、確固とした経験と抽象的な発想とをつなげている。

(中略)

こうしたつながりをつくることができるのはなにも芸術家ばかりではない。多かれ少なかれ、だれもが共感覚に頼っているのだ。『レトリックと人生』という本のなかで、言語学者のジョージ・レイコフと哲学者のマーク・ジョンソンは、隠喩は恣意的につくられるものではなく、ある考えを背景にした一定のパターンがあると述べている。その例として挙げているのが特定の感情だ。「楽しい」は「上昇」と、「悲しい」は「下降」とつながっている――「気分が上向きになると精神が高揚し、落ち込むと気分が沈む」など。

(ぼくには数字が風景に見える 190~191p)

----引用終了----

だれもが共感覚に頼っている……これは実験でも確かめられることのようだ。

----引用開始----

だれもがこうした言語共感覚を持っているということは、一九二◯年代に初めておこなわれた実験でわかった。この実験は、視覚のパターンと言葉の音の構造のつながりを研究するためにおこなわれたものだ。実験者であるドイツ系アメリカ人の心理学者ウォルフガング・ケーラーは、適当に選んだふたつの形(丸みのあるなだらかな形と鋭く尖った形)を示し、「タカテ」と「マルマ」という言葉を被験者に教えた。そして、どちらの形が「タカテ」で、どちらの形が「マルマ」かと被験者に訊いた。すると、圧倒的な数の人が、丸みのあるほうが「マルマ」で、尖ったほうが「タカテ」だと答えた。

(ぼくには数字が風景に見える 192~193p)

----引用終了----

共感覚は誰でも持っている……というと誇張になるだろうが、近い感覚を持つことはできるし、小説というのも、この感覚の元に読むのが本来の楽しみ方だろう。「苦い寒さ」という表現は、単に寒さの厳しさを表すものではなくて、苦味を伴うという、また別種の表現のはずなのだ。

しかし「気分が沈む」というような表現は平常の言葉として使えてしまう。そこに感覚的な「下降」はない。そういう表現……比喩として定着している。気分に高度などない。

しかし、この言葉が登場した当時はどうだったのだろう? つまり単なる定型文ではなく、感覚的に納得できる表現だったのではないか。最近の言葉でいえば「気分がブルーになる」だろうが、これも、青のイメージが感覚的に納得できるから定着したに違いない。

この手の言葉、言語共感覚に由来している言葉は、そこに伴う感覚を忘れてしまうとただの定型文、ただのそういう言い回しとなってしまう。少なくとも前田は「気分がブルーになる」という表現を読んで青色をイメージしない。表現の面白さは消えてしまっている。

共感覚者の語る言葉が面白いのは、まさに感覚が動員されているからではないか? 普通なら比喩となる表現が比喩でなくなっているということでもある。

感覚の動員と比喩を使わないというふたつは小説において、独立したそれぞれとして重要なことだと思う。尤も、比喩を使わないというのは疑いの余地があって……というか、比喩についての考えを進めた先には重要なことがあるんじゃないかと疑っているから、前田は現在、比喩についてこのblogで諸々書いているわけだが……難しい。

「ぼくには数字が風景に見える/Daniel Tammet」を読んだ。共感覚を持ちサヴァン症候群である著者の自伝。原題は「Born on a Blue Day」で、ダニエルの生まれた日が水曜日であること、水曜日というのはダニエルの感覚で水色だということに由来している。

共感覚というのは、例えば数字を見ると色や形を感じる感覚だ。味を感じる人もいるだろうし、数字じゃなくて、音に色が付いている場合もあるだろう。数字や音にそういうイメージを持っているということではなく、数字や音によってそういう風に触覚や視覚が働くということである。

「ぼくには数字が~」の中で、この共感覚と文学の関連について触れている部分があった。

----引用開始----

たとえばウィリアム・シェイクスピアは隠喩をよく使うが、その多くは共感覚によるものだ。『ハムレット』でフランシスコという人物に「苦い寒さだ」と言わせているが、これは味覚と皮膚感覚が組合わさっている。『テンペスト』では、感覚の隠喩のみならず、確固とした経験と抽象的な発想とをつなげている。

(中略)

こうしたつながりをつくることができるのはなにも芸術家ばかりではない。多かれ少なかれ、だれもが共感覚に頼っているのだ。『レトリックと人生』という本のなかで、言語学者のジョージ・レイコフと哲学者のマーク・ジョンソンは、隠喩は恣意的につくられるものではなく、ある考えを背景にした一定のパターンがあると述べている。その例として挙げているのが特定の感情だ。「楽しい」は「上昇」と、「悲しい」は「下降」とつながっている――「気分が上向きになると精神が高揚し、落ち込むと気分が沈む」など。

(ぼくには数字が風景に見える 190~191p)

----引用終了----

だれもが共感覚に頼っている……これは実験でも確かめられることのようだ。

----引用開始----

だれもがこうした言語共感覚を持っているということは、一九二◯年代に初めておこなわれた実験でわかった。この実験は、視覚のパターンと言葉の音の構造のつながりを研究するためにおこなわれたものだ。実験者であるドイツ系アメリカ人の心理学者ウォルフガング・ケーラーは、適当に選んだふたつの形(丸みのあるなだらかな形と鋭く尖った形)を示し、「タカテ」と「マルマ」という言葉を被験者に教えた。そして、どちらの形が「タカテ」で、どちらの形が「マルマ」かと被験者に訊いた。すると、圧倒的な数の人が、丸みのあるほうが「マルマ」で、尖ったほうが「タカテ」だと答えた。

(ぼくには数字が風景に見える 192~193p)

----引用終了----

共感覚は誰でも持っている……というと誇張になるだろうが、近い感覚を持つことはできるし、小説というのも、この感覚の元に読むのが本来の楽しみ方だろう。「苦い寒さ」という表現は、単に寒さの厳しさを表すものではなくて、苦味を伴うという、また別種の表現のはずなのだ。

しかし「気分が沈む」というような表現は平常の言葉として使えてしまう。そこに感覚的な「下降」はない。そういう表現……比喩として定着している。気分に高度などない。

しかし、この言葉が登場した当時はどうだったのだろう? つまり単なる定型文ではなく、感覚的に納得できる表現だったのではないか。最近の言葉でいえば「気分がブルーになる」だろうが、これも、青のイメージが感覚的に納得できるから定着したに違いない。

この手の言葉、言語共感覚に由来している言葉は、そこに伴う感覚を忘れてしまうとただの定型文、ただのそういう言い回しとなってしまう。少なくとも前田は「気分がブルーになる」という表現を読んで青色をイメージしない。表現の面白さは消えてしまっている。

共感覚者の語る言葉が面白いのは、まさに感覚が動員されているからではないか? 普通なら比喩となる表現が比喩でなくなっているということでもある。

感覚の動員と比喩を使わないというふたつは小説において、独立したそれぞれとして重要なことだと思う。尤も、比喩を使わないというのは疑いの余地があって……というか、比喩についての考えを進めた先には重要なことがあるんじゃないかと疑っているから、前田は現在、比喩についてこのblogで諸々書いているわけだが……難しい。

・比喩の結びつけ(1)

比喩の「結びつける」という特徴について。

「あの人がゴキブリを見る眼はまるで、宇宙を飛び交う電磁波のようだ」

「あの人がゴキブリを見る眼はまるで、ネコのようだ」

後者の文章は「あの人の眼」の説明としてしか機能していない……のだろうか? 読み方……というか、読者の文章の捉え方というか、それによっては「ネコ」という部分で、あの細められた瞳孔が浮かんでくるだろうし、ネコに詳しく愛着を持っている読者だったらネコの様々な生態というか魅力が浮かんでくるのではないか。この場合、比喩は説明でなく描写としての機能を備えるのではないか?

「しかし、ネコに愛着を持っているとか、実際にネコの眼を思い浮かべるとかは読者の文章の捉え方の問題なのだから、小説側ではどうしようもないのではないか?」この疑問に対してはノーと答えることができるだろう。小説は文章を幾つも積み重ねることができるからだ。この比喩に至るまでの過程で、作者の狙う読みを提示できていれば、読者の捉え方を操れるはず……。

この場合、比喩は描写の簡略化という役割を果たす……かと思ったが、やっぱりそれだけではない。ネコという言葉を使わずに「あの人の眼」の細められる瞳孔などを描写するのではネコとの結びつきが変わってくる……と、これも本当か? さっき書いたように、比喩に至るまでの過程の工夫によって、細められる瞳孔からネコを想起させるようにすることは可能なはず。小説の文章として「ネコのようだ」と書くのではなく読者の感想として「ネコのようだ」と思わせる、ということだ。ならば「ネコのようだ」とするのも、細められる瞳孔を描くのも、結果として「あの人の眼-ネコ-細められる瞳孔」という関連を作ることになる……。

こうなると、比喩というのはやっぱりひとつの技術というか、手段にしか過ぎないというのがよく解る。読者にとっては比喩を使われた方が分かりやすいし、作者にとっては描写の簡略化というメリットはあるにせよ。

なのでやっぱり考えるべきは「言葉を結びつける」ということに行き着く。「宇宙を飛び交う電磁波」と「ネコ」の差が出てくるのは、ここに入ってからだ。

で、言葉を結びつけることで何が起きるのか?

「言葉・狂気・エロス/丸山圭三郎」の第四章の2「メタファーとメトニミー」から引用。

----引用開始----

詩人たちの営為は、関係が物化して私たちを支配し操作する日常の表層世界、一義化され極度に合理化されている制度、画一化された価値観、等々を否定する実践であり、本書の第七章でも改めて詳述することになる<異化>という芸術手法、すなわち私たちの無自覚的、惰性的生活において信号の様相を呈している言語によって、心身が自動機制化され条件反射の道具に成り下がっている人間を、蘇らせる試みとも言えよう。

これはまた(中略)言葉を<ナンセンス化>することでもある。<ナンセンス化>には大別して次の二つの極がある。

多義性の回復

一つは表層意識において一義化している言葉に多義性を回復させ、やせ細った機能としてのデノテーション(外示=辞書の定義のような最大公約数的意味)に本来の情動的コノテーション(含意=複数で身体的な一回性をもつ意味)を取り戻させることでもある。

その手法としては洋の東西を問わずメタファー(隠喩)、メトニミー(換喩)、シネクドック(提喩)を挙げることができるだろう。

(言葉・狂気・エロス/丸山圭三郎 104~105p ルビは引用者削除)

----引用終了----

この後にはメタファーとメトニミーの説明、日本の和歌、失語症患者の言葉などに話が及んでいく。最初に挙げた比喩の例は直喩で「言葉・狂気~」で扱われているのは隠喩だが、言葉の結びつきという点では同様に扱えるはずだ……。

ところで直喩のこと。

8回目の比喩の話で、「比喩は説明・描写するべき事物を説明・描写しない。」と書いているが、直喩には説明・描写に値する使い方があるようだ。

「小説の自由/保坂和志」から引用。保坂和志が新宮一成の論考「カフカ、夢と昏迷の論理」について考えている部分。

----引用開始----

緊張病は昏迷とその反対の激しい力を出す興奮を繰り返す。六ヶ月にわたって昏迷と興奮を繰り返した新宮のある患者は、そこからやっと抜けきったとき、

「醒めない夢を見ていたようだった」

と言った。

ここで「ようだった」という直喩が使われているが、これは曖昧に語っているわけではなく、「醒めない夢を見ていたとしか言いようがない」という用法だ。「ようだった」を使うなと言われれば、「昏迷」または「緊張病」となる。つまりそれは、症状だから名指すことができる。

(小説の自由/保坂和志 158~159p 太字は引用元では傍点)

----引用終了----

そうとしか言いようがない……。この表現を使うのは、非常に難しいことだ。他の言いようもあるかもしれない。文学には数学的厳密性がないから、常にその問題が付きまとう。後期クイーン問題の第一問題っぽい(しかしwikipediaでは関連項目にゲーデルの不完全性定理がある……。数学的にも問題があるのか?)。しかも、描写の対象はこの言葉に見合うだけの複雑さを有する必要がある。

それだけに言い切れた、言い切られたときの爽快感というか、有無を言わさない力強さは魅力的に思えてくる。

同書ではこんなことも書かれている。

----引用開始----

用語が比喩的な意味にすり替わってしまわないことは重要なことだ。「論」として考えるときに、もしその人が問題をクリアにしようとして書いているのなら、比喩的な用法は許されない。比喩的な用法をしてしまうと、論者の意図を離れて言葉の運動として、意味が勝手に横滑りしていってしまう。

(小説の自由/保坂和志 158p)

----引用終了----

詩人たちの営為は、まさにその横滑りがキモになっているだろう。

今回、殆ど考えが進んでないので、次回以降も比喩についてやっていきたい。とりあえず「言葉・狂気~」を読んで考えを進めよう。

比喩の「結びつける」という特徴について。

「あの人がゴキブリを見る眼はまるで、宇宙を飛び交う電磁波のようだ」

「あの人がゴキブリを見る眼はまるで、ネコのようだ」

後者の文章は「あの人の眼」の説明としてしか機能していない……のだろうか? 読み方……というか、読者の文章の捉え方というか、それによっては「ネコ」という部分で、あの細められた瞳孔が浮かんでくるだろうし、ネコに詳しく愛着を持っている読者だったらネコの様々な生態というか魅力が浮かんでくるのではないか。この場合、比喩は説明でなく描写としての機能を備えるのではないか?

「しかし、ネコに愛着を持っているとか、実際にネコの眼を思い浮かべるとかは読者の文章の捉え方の問題なのだから、小説側ではどうしようもないのではないか?」この疑問に対してはノーと答えることができるだろう。小説は文章を幾つも積み重ねることができるからだ。この比喩に至るまでの過程で、作者の狙う読みを提示できていれば、読者の捉え方を操れるはず……。

この場合、比喩は描写の簡略化という役割を果たす……かと思ったが、やっぱりそれだけではない。ネコという言葉を使わずに「あの人の眼」の細められる瞳孔などを描写するのではネコとの結びつきが変わってくる……と、これも本当か? さっき書いたように、比喩に至るまでの過程の工夫によって、細められる瞳孔からネコを想起させるようにすることは可能なはず。小説の文章として「ネコのようだ」と書くのではなく読者の感想として「ネコのようだ」と思わせる、ということだ。ならば「ネコのようだ」とするのも、細められる瞳孔を描くのも、結果として「あの人の眼-ネコ-細められる瞳孔」という関連を作ることになる……。

こうなると、比喩というのはやっぱりひとつの技術というか、手段にしか過ぎないというのがよく解る。読者にとっては比喩を使われた方が分かりやすいし、作者にとっては描写の簡略化というメリットはあるにせよ。

なのでやっぱり考えるべきは「言葉を結びつける」ということに行き着く。「宇宙を飛び交う電磁波」と「ネコ」の差が出てくるのは、ここに入ってからだ。

で、言葉を結びつけることで何が起きるのか?

「言葉・狂気・エロス/丸山圭三郎」の第四章の2「メタファーとメトニミー」から引用。

----引用開始----

詩人たちの営為は、関係が物化して私たちを支配し操作する日常の表層世界、一義化され極度に合理化されている制度、画一化された価値観、等々を否定する実践であり、本書の第七章でも改めて詳述することになる<異化>という芸術手法、すなわち私たちの無自覚的、惰性的生活において信号の様相を呈している言語によって、心身が自動機制化され条件反射の道具に成り下がっている人間を、蘇らせる試みとも言えよう。

これはまた(中略)言葉を<ナンセンス化>することでもある。<ナンセンス化>には大別して次の二つの極がある。

多義性の回復

一つは表層意識において一義化している言葉に多義性を回復させ、やせ細った機能としてのデノテーション(外示=辞書の定義のような最大公約数的意味)に本来の情動的コノテーション(含意=複数で身体的な一回性をもつ意味)を取り戻させることでもある。

その手法としては洋の東西を問わずメタファー(隠喩)、メトニミー(換喩)、シネクドック(提喩)を挙げることができるだろう。

(言葉・狂気・エロス/丸山圭三郎 104~105p ルビは引用者削除)

----引用終了----

この後にはメタファーとメトニミーの説明、日本の和歌、失語症患者の言葉などに話が及んでいく。最初に挙げた比喩の例は直喩で「言葉・狂気~」で扱われているのは隠喩だが、言葉の結びつきという点では同様に扱えるはずだ……。

ところで直喩のこと。

8回目の比喩の話で、「比喩は説明・描写するべき事物を説明・描写しない。」と書いているが、直喩には説明・描写に値する使い方があるようだ。

「小説の自由/保坂和志」から引用。保坂和志が新宮一成の論考「カフカ、夢と昏迷の論理」について考えている部分。

----引用開始----

緊張病は昏迷とその反対の激しい力を出す興奮を繰り返す。六ヶ月にわたって昏迷と興奮を繰り返した新宮のある患者は、そこからやっと抜けきったとき、

「醒めない夢を見ていたようだった」

と言った。

ここで「ようだった」という直喩が使われているが、これは曖昧に語っているわけではなく、「醒めない夢を見ていたとしか言いようがない」という用法だ。「ようだった」を使うなと言われれば、「昏迷」または「緊張病」となる。つまりそれは、症状だから名指すことができる。

(小説の自由/保坂和志 158~159p 太字は引用元では傍点)

----引用終了----

そうとしか言いようがない……。この表現を使うのは、非常に難しいことだ。他の言いようもあるかもしれない。文学には数学的厳密性がないから、常にその問題が付きまとう。後期クイーン問題の第一問題っぽい(しかしwikipediaでは関連項目にゲーデルの不完全性定理がある……。数学的にも問題があるのか?)。しかも、描写の対象はこの言葉に見合うだけの複雑さを有する必要がある。

それだけに言い切れた、言い切られたときの爽快感というか、有無を言わさない力強さは魅力的に思えてくる。

同書ではこんなことも書かれている。

----引用開始----

用語が比喩的な意味にすり替わってしまわないことは重要なことだ。「論」として考えるときに、もしその人が問題をクリアにしようとして書いているのなら、比喩的な用法は許されない。比喩的な用法をしてしまうと、論者の意図を離れて言葉の運動として、意味が勝手に横滑りしていってしまう。

(小説の自由/保坂和志 158p)

----引用終了----

詩人たちの営為は、まさにその横滑りがキモになっているだろう。

今回、殆ど考えが進んでないので、次回以降も比喩についてやっていきたい。とりあえず「言葉・狂気~」を読んで考えを進めよう。

・小説観、表現観

先入観というものがある。

小説を書くにあたって先入観は重要なんじゃないかと思う。先入観というか、作者なりの小説観。

小説観というのは絶対に読みにも執筆にも影響することで、少なくとも読みについては小説観が凝り固まってしまうとマズい。そして読みというのは自分の書く小説に対して発揮されるべきものなので、書きに関しても凝り固まってしまうのはマズいと思う。小説なんて一口に言っても作品は千差万別だ。固まってしまった小説観にしがみついて、自分の読んだことのない小説を否定しまうのは、損だろう。

小説を書くにはある程度固まった小説観が要るのではないかと思う。小説を読む場合には、既に完成された小説が存在しているのだから、読めるし、読んでいく中で(意識的、無意識的とかいう区分はともかくとして)読者なりの小説観が形成されていく。

読書量を増やすほど、読書の幅を広げれば広げるほど、小説観は深まったり複雑になったりする方向に行くだろう。作品によっては逆の方向、つまり、今までの小説観が否定されたり、より単純に考えられるようになったりもするだろうけど。とにかく、人によってマチマチだろうが、ある程度の読書をこなすと小説観が固まってくる。

小説を書くには、その自分なりの小説観を使うしかない。しかない、と断定的限定的な言い方をするのは勇み足な気がするけど、とにかく、小説観を使うことになるのは間違いないだろう。小説観が複雑だったり多岐に渡ったりしていると、小説観全てを動員することがもの凄く難しくなり、ある程度の取捨選択が迫られるようになる。そして書いていく内に自分の小説観が誤っているような気がしていったり、逆に確信を深めたりすることもあるだろう。

自分の元の小説観、変化していく小説観が常に正しいということはないだろうが、完全に間違いということもないだろう。判断の指標は「その小説観で小説を書くにしろ読むにしろ、楽しめるか」という一点で十分だろうし、小説観なんかを持つ、小説観を意識するような人間は過去に小説を楽しんだことが絶対にあるはずで、そういう経験がある以上、完全に間違った小説観なんて生まれるはずがない。

そのようなわけで、小説を書く、書こうという前に自分なりの小説観を書き出しておく作業は有用なはずだ。

そしてそれ以上に、きっと、小説以外の表現に対する感じ……例えばマンガ観とか、美術観とか、建築観とかを持っていることが大切なんじゃないかと思う。

保坂和志の言葉を引用すると、

----引用開始----

(省略)小説を書き出す前は、ジャズやロック、現代音楽など、音楽のことを考える時間がとても長かった。理由は、最初のうちはもちろんそういう音楽が好きだったからだが、小説を真剣に書こうと思い始めた頃から、音楽を聴いたり、音楽について考えることが、そのまま小説のことを考えることになった。

これは音楽を小説のメタファーにしたり、音楽を小説に置き換えたりするということではない。音楽のことを考えるのと並行するように小説のことも考えているという言い方をしてもいいけれど、大事なのは音楽を簡単に小説のヒントにしようなどとは考えないことで、音楽は音楽として考える。そうしているうちに、「表現」ということにまで考えが伸びていき、それが結果的に小説を考えることにもなっていく。

(書きあぐねている人のための小説入門/保坂和志 40p)

----引用終了----

他にも保坂和志は考えることとして、サッカーや動植物、昆虫などを挙げている。

同じく保坂和志の言葉だが、新人とは「小説に何か新しい面白さを持ち込めた人」のことらしい(前田にはそれこそが文学であるという感じがする)

実際、小説以外の畑から小説にやってきた人の中に、強烈に面白い作品を書く人が何人もいる。特に演劇畑の人たちにもの凄いのがいる。前田の狭い読書範囲でだが、岡田利規、前田司郎、古川日出男がそうだ。古川日出男は元演劇人だが(尤も、最近は戯曲を発表しようとしているらしい)、岡田利規、前田司郎は現役で演劇人である。岡田利規の「三月の5日間」なんかは、もう、演劇から無理矢理小説に直したような歪みが感じられて、非常に面白い。

とにかく、優先すべきというか、やるべきは、小説観を明確にすることではなくて、他の表現形態についての感じを明確に持つことなのではないかと思うのだ。

先入観というものがある。

小説を書くにあたって先入観は重要なんじゃないかと思う。先入観というか、作者なりの小説観。

小説観というのは絶対に読みにも執筆にも影響することで、少なくとも読みについては小説観が凝り固まってしまうとマズい。そして読みというのは自分の書く小説に対して発揮されるべきものなので、書きに関しても凝り固まってしまうのはマズいと思う。小説なんて一口に言っても作品は千差万別だ。固まってしまった小説観にしがみついて、自分の読んだことのない小説を否定しまうのは、損だろう。

小説を書くにはある程度固まった小説観が要るのではないかと思う。小説を読む場合には、既に完成された小説が存在しているのだから、読めるし、読んでいく中で(意識的、無意識的とかいう区分はともかくとして)読者なりの小説観が形成されていく。

読書量を増やすほど、読書の幅を広げれば広げるほど、小説観は深まったり複雑になったりする方向に行くだろう。作品によっては逆の方向、つまり、今までの小説観が否定されたり、より単純に考えられるようになったりもするだろうけど。とにかく、人によってマチマチだろうが、ある程度の読書をこなすと小説観が固まってくる。

小説を書くには、その自分なりの小説観を使うしかない。しかない、と断定的限定的な言い方をするのは勇み足な気がするけど、とにかく、小説観を使うことになるのは間違いないだろう。小説観が複雑だったり多岐に渡ったりしていると、小説観全てを動員することがもの凄く難しくなり、ある程度の取捨選択が迫られるようになる。そして書いていく内に自分の小説観が誤っているような気がしていったり、逆に確信を深めたりすることもあるだろう。

自分の元の小説観、変化していく小説観が常に正しいということはないだろうが、完全に間違いということもないだろう。判断の指標は「その小説観で小説を書くにしろ読むにしろ、楽しめるか」という一点で十分だろうし、小説観なんかを持つ、小説観を意識するような人間は過去に小説を楽しんだことが絶対にあるはずで、そういう経験がある以上、完全に間違った小説観なんて生まれるはずがない。

そのようなわけで、小説を書く、書こうという前に自分なりの小説観を書き出しておく作業は有用なはずだ。

そしてそれ以上に、きっと、小説以外の表現に対する感じ……例えばマンガ観とか、美術観とか、建築観とかを持っていることが大切なんじゃないかと思う。

保坂和志の言葉を引用すると、

----引用開始----

(省略)小説を書き出す前は、ジャズやロック、現代音楽など、音楽のことを考える時間がとても長かった。理由は、最初のうちはもちろんそういう音楽が好きだったからだが、小説を真剣に書こうと思い始めた頃から、音楽を聴いたり、音楽について考えることが、そのまま小説のことを考えることになった。

これは音楽を小説のメタファーにしたり、音楽を小説に置き換えたりするということではない。音楽のことを考えるのと並行するように小説のことも考えているという言い方をしてもいいけれど、大事なのは音楽を簡単に小説のヒントにしようなどとは考えないことで、音楽は音楽として考える。そうしているうちに、「表現」ということにまで考えが伸びていき、それが結果的に小説を考えることにもなっていく。

(書きあぐねている人のための小説入門/保坂和志 40p)

----引用終了----

他にも保坂和志は考えることとして、サッカーや動植物、昆虫などを挙げている。

同じく保坂和志の言葉だが、新人とは「小説に何か新しい面白さを持ち込めた人」のことらしい(前田にはそれこそが文学であるという感じがする)

実際、小説以外の畑から小説にやってきた人の中に、強烈に面白い作品を書く人が何人もいる。特に演劇畑の人たちにもの凄いのがいる。前田の狭い読書範囲でだが、岡田利規、前田司郎、古川日出男がそうだ。古川日出男は元演劇人だが(尤も、最近は戯曲を発表しようとしているらしい)、岡田利規、前田司郎は現役で演劇人である。岡田利規の「三月の5日間」なんかは、もう、演劇から無理矢理小説に直したような歪みが感じられて、非常に面白い。

とにかく、優先すべきというか、やるべきは、小説観を明確にすることではなくて、他の表現形態についての感じを明確に持つことなのではないかと思うのだ。

・人称のこと

小説で書かれる文章には、どこかに設置されたカメラで撮れるものに限る、とでもいうような縛りがある。どこかというのは空間的な話じゃない。登場人物の視点であったり、神の視点であったりする。

小説の人称は視点の位置によってある程度定まったりもする。

特に一人称の場合は、視点はその一人称の登場人物となり神の視点は持てない、というのがよく言われる小説作法ではなかろうか。

作法は作法であってルールでない。というか小説にルールというものは存在しないといっていい。「言葉のみを使うこと」が最も普及し得るが、太字の使用やフォントサイズの変更、視覚的作用の利用(平野啓一郎の短編のような)などもあるため「言葉のみの使用」というのも作法のひとつに過ぎず、ルール違反とは言えない。

それはともかく、人称と視点である。

人称は小説にどれくらい影響を与えるものなのか、人称というのは小説にとって何なのか? どうして人称が選ばれるのか?

一人称と三人称が最も多く選ばれる人称なのは間違いないところだと思う。逆に、それ以外の人称を持つ作品というのは、どういうものがあるだろうか。前田の知っている範囲ですぐに思いつくのは、

作者の一人称……ベルカ、吠えないのか?/古川日出男

一人称複数……族長の秋/G・ガルシア=マルケス

二人称……疾走/重松清

「ベルカ、吠えないのか?」は明確に作者が登場するわけではない。登場人物として作者が出てくるのではなくて、この作品を書いた作者=古川日出男が、登場人物たちに向かって向かって語りかけるような文体になっているということ。一人称の「おれ」も「僕」も出てこないが、前田が一人称だと思うのはそのためだ。

この作者一人称はモロに作品全体に影響する。読んでいる間中、どうしても意識し続けるからだ。作品のリアリティに直結する人称でもある。作者からの語りかけということを意識する限り、この作品はあくまでフィクションであり、読者を小説の世界に没頭させ酔わせることはない。読者の現実は小説の世界と重ならない。読者はまるで小説の世界を体験したように感じることはない。しかし小説を読んでいるという現実は間違いなく読者の現実だ。これが「ベルカ」の持つリアリティである。同作者の「ハル、ハル、ハル」も同じようなリアリティで書かれている。

「族長の秋」は途中までしか読んでいない。二章の途中くらい。この段階で主語が変わっていたと思うので、終始一人称複数、というわけではないようだ。一章の範囲では、一人称複数だったように思う。

思う、などと曖昧な書き方をしているのは「族長の秋」の人称は非常に解りにくいからだ。一章で使われている一人称複数の「われわれ」はすぐに出てくるので、すぐに「この小説は一人称複数を使っているのか」と思うことができる。

しかし……一文辺りが長い、改行が全くない、書かれている内容が空間的に広範囲に及ぶなどといった要因からか、誰がこの内容を語っているかがどうでもよくなる。更に二章の頭は一人称複数になっているのだが、気づけば「わし」という人称に変わっている……。

なんというか、一人称複数であるということを処理しきれなくなる。

一人称複数であることを意識して読めば、それ相応の効果が機能しているような気はする。が、そんなことはどうでもよくなってくるような文章なのだ。「われわれ」の関わってこない部分が多すぎる。何より、読んでいて複数人という実感が湧いてこない。

この作品は、一人称複数であることを本当に意識しているのか? 人称など何だろうと構わないのではないか? むしろ人称からの影響を積極的に消そうとしているようにも見える。

「疾走」は冒頭しか読んでいないのでよく分からん。しかし二人称を読む感触が他の人称の小説を読む感触と異なるのは確かである。

いずれにせよ、変わった人称を選ぶということはそれだけで小説に何がしかの影響を与えるものだ。では一人称、三人称は影響を与えないのか?

「夏と花火と私の死体/乙一」を思いだした。

これは一人称であるのだが、視点はあちらこちらに飛びまくる。一人称の主体が特殊な存在であること、それから視点を動かすことによって生じるサスペンス。……これは視点との合わせ技か。

読者が人称に対して強く注意を払うのは、それが特殊な場合だけだ。二人称や一人称複数……。一人称や三人称は、最初に『そうだ』と了解を取れば、後はもう対して着目されるようなものではない。

しかし……小説が生まれた当初はどうだったのだろう?

まずは一人称小説が生まれたのではないか……と勝手に想像する。もともと物語は口伝だったのだから。

そもそもなんで物語を口伝する必要があったのか。物語以前は何が口伝されたか。知識が口伝されたはずで、それはつまり、本能以外の能力を言葉で伝えるということだ。言葉というのは見様見真似ではない伝達だ。

いや、今はそこはいい。小説のことに戻ろう。

小説の形態になっても明確な語り手=一人称の語り手が必要だったのではないか。そのためにまず一人称小説が生まれたのではないか。口伝であれば目の前に語り手が存在するため、三人称で物語ったとしても問題ない。しかし小説では、語り手が眼前にいない。せめて文字の中に語り手が必要だ。

それから三人称小説が登場する。初めて三人称小説を読んだ人間の感想は『語り手は誰だ?』ではないか。目の前にも文字の中にも、いるべきはずの語り手がいない。では、どこにいる?

真っ先に出てくる答えは著者なのではないか? 語り手はどこにもいないのに、文字に残っているということだけで、語り手が規定される……リアリティという概念が発生したのはこの頃ではないのか? 今までいた語り手に代わって著者が語り手足り得るために必要な要素として、リアリティがある。

三人称小説のリアリティはそのうち一人称小説にも波及する。文字の形で語り手がいるけれど、本当にこいつを語り手として認めてもいいの? それから、もとの口伝にも波及する。お前、いっちょ前に物語ってるけど、それをお前が語っていい根拠って、何?

誰でもは語れない……語り手がその物語の当事者でなければならない、ということか? ならば、語り手が当事者でない場合に語る資格を得るためにはどうすればいいか。

作り話であればいいのではないか。作り話であるのなら、語り手が当事者になれる。作り話が過剰になっていけばフィクションになる。それから一人称小説、三人称小説にもフィクションが波及する。

今や一人称小説、三人称小説で語り手の問題は消えた。フィクションを取り込んだ結果、語り手は誰でもよくなったからだ。リアリティの意味も変化する。いつの間にか語り手の根拠ではなく、フィクションの尤もらしさに変わっている。

二人称小説は語り手という点で三人称小説と変わらない。ただし読者の立ち位置が違う。「語られ手である読者」は、フィクションを前提にしなければ絶対に成立しない。しかし読者は自分の現実を持ちフィクションではない。この現実とフィクションの差異が二人称特有の感じを生み出しているのではないか。

散々書いたが、前田の妄想である。何か出典があるわけでもないし、前田の持っていたリアリティ観を先入観的に持ち出してもいる。

ところで、このblogは三人称ですね。

小説で書かれる文章には、どこかに設置されたカメラで撮れるものに限る、とでもいうような縛りがある。どこかというのは空間的な話じゃない。登場人物の視点であったり、神の視点であったりする。

小説の人称は視点の位置によってある程度定まったりもする。

特に一人称の場合は、視点はその一人称の登場人物となり神の視点は持てない、というのがよく言われる小説作法ではなかろうか。

作法は作法であってルールでない。というか小説にルールというものは存在しないといっていい。「言葉のみを使うこと」が最も普及し得るが、太字の使用やフォントサイズの変更、視覚的作用の利用(平野啓一郎の短編のような)などもあるため「言葉のみの使用」というのも作法のひとつに過ぎず、ルール違反とは言えない。

それはともかく、人称と視点である。

人称は小説にどれくらい影響を与えるものなのか、人称というのは小説にとって何なのか? どうして人称が選ばれるのか?

一人称と三人称が最も多く選ばれる人称なのは間違いないところだと思う。逆に、それ以外の人称を持つ作品というのは、どういうものがあるだろうか。前田の知っている範囲ですぐに思いつくのは、

作者の一人称……ベルカ、吠えないのか?/古川日出男

一人称複数……族長の秋/G・ガルシア=マルケス

二人称……疾走/重松清

「ベルカ、吠えないのか?」は明確に作者が登場するわけではない。登場人物として作者が出てくるのではなくて、この作品を書いた作者=古川日出男が、登場人物たちに向かって向かって語りかけるような文体になっているということ。一人称の「おれ」も「僕」も出てこないが、前田が一人称だと思うのはそのためだ。

この作者一人称はモロに作品全体に影響する。読んでいる間中、どうしても意識し続けるからだ。作品のリアリティに直結する人称でもある。作者からの語りかけということを意識する限り、この作品はあくまでフィクションであり、読者を小説の世界に没頭させ酔わせることはない。読者の現実は小説の世界と重ならない。読者はまるで小説の世界を体験したように感じることはない。しかし小説を読んでいるという現実は間違いなく読者の現実だ。これが「ベルカ」の持つリアリティである。同作者の「ハル、ハル、ハル」も同じようなリアリティで書かれている。

「族長の秋」は途中までしか読んでいない。二章の途中くらい。この段階で主語が変わっていたと思うので、終始一人称複数、というわけではないようだ。一章の範囲では、一人称複数だったように思う。

思う、などと曖昧な書き方をしているのは「族長の秋」の人称は非常に解りにくいからだ。一章で使われている一人称複数の「われわれ」はすぐに出てくるので、すぐに「この小説は一人称複数を使っているのか」と思うことができる。

しかし……一文辺りが長い、改行が全くない、書かれている内容が空間的に広範囲に及ぶなどといった要因からか、誰がこの内容を語っているかがどうでもよくなる。更に二章の頭は一人称複数になっているのだが、気づけば「わし」という人称に変わっている……。

なんというか、一人称複数であるということを処理しきれなくなる。

一人称複数であることを意識して読めば、それ相応の効果が機能しているような気はする。が、そんなことはどうでもよくなってくるような文章なのだ。「われわれ」の関わってこない部分が多すぎる。何より、読んでいて複数人という実感が湧いてこない。

この作品は、一人称複数であることを本当に意識しているのか? 人称など何だろうと構わないのではないか? むしろ人称からの影響を積極的に消そうとしているようにも見える。

「疾走」は冒頭しか読んでいないのでよく分からん。しかし二人称を読む感触が他の人称の小説を読む感触と異なるのは確かである。

いずれにせよ、変わった人称を選ぶということはそれだけで小説に何がしかの影響を与えるものだ。では一人称、三人称は影響を与えないのか?

「夏と花火と私の死体/乙一」を思いだした。

これは一人称であるのだが、視点はあちらこちらに飛びまくる。一人称の主体が特殊な存在であること、それから視点を動かすことによって生じるサスペンス。……これは視点との合わせ技か。

読者が人称に対して強く注意を払うのは、それが特殊な場合だけだ。二人称や一人称複数……。一人称や三人称は、最初に『そうだ』と了解を取れば、後はもう対して着目されるようなものではない。

しかし……小説が生まれた当初はどうだったのだろう?

まずは一人称小説が生まれたのではないか……と勝手に想像する。もともと物語は口伝だったのだから。

そもそもなんで物語を口伝する必要があったのか。物語以前は何が口伝されたか。知識が口伝されたはずで、それはつまり、本能以外の能力を言葉で伝えるということだ。言葉というのは見様見真似ではない伝達だ。

いや、今はそこはいい。小説のことに戻ろう。

小説の形態になっても明確な語り手=一人称の語り手が必要だったのではないか。そのためにまず一人称小説が生まれたのではないか。口伝であれば目の前に語り手が存在するため、三人称で物語ったとしても問題ない。しかし小説では、語り手が眼前にいない。せめて文字の中に語り手が必要だ。

それから三人称小説が登場する。初めて三人称小説を読んだ人間の感想は『語り手は誰だ?』ではないか。目の前にも文字の中にも、いるべきはずの語り手がいない。では、どこにいる?

真っ先に出てくる答えは著者なのではないか? 語り手はどこにもいないのに、文字に残っているということだけで、語り手が規定される……リアリティという概念が発生したのはこの頃ではないのか? 今までいた語り手に代わって著者が語り手足り得るために必要な要素として、リアリティがある。

三人称小説のリアリティはそのうち一人称小説にも波及する。文字の形で語り手がいるけれど、本当にこいつを語り手として認めてもいいの? それから、もとの口伝にも波及する。お前、いっちょ前に物語ってるけど、それをお前が語っていい根拠って、何?

誰でもは語れない……語り手がその物語の当事者でなければならない、ということか? ならば、語り手が当事者でない場合に語る資格を得るためにはどうすればいいか。

作り話であればいいのではないか。作り話であるのなら、語り手が当事者になれる。作り話が過剰になっていけばフィクションになる。それから一人称小説、三人称小説にもフィクションが波及する。

今や一人称小説、三人称小説で語り手の問題は消えた。フィクションを取り込んだ結果、語り手は誰でもよくなったからだ。リアリティの意味も変化する。いつの間にか語り手の根拠ではなく、フィクションの尤もらしさに変わっている。

二人称小説は語り手という点で三人称小説と変わらない。ただし読者の立ち位置が違う。「語られ手である読者」は、フィクションを前提にしなければ絶対に成立しない。しかし読者は自分の現実を持ちフィクションではない。この現実とフィクションの差異が二人称特有の感じを生み出しているのではないか。

散々書いたが、前田の妄想である。何か出典があるわけでもないし、前田の持っていたリアリティ観を先入観的に持ち出してもいる。

ところで、このblogは三人称ですね。